- Texte / Conte :

- N°1)

La fête d’Anduze était finie depuis longtemps. Les carcasses des anciens magnifiques chars étaient reléguées dans un hangar. Il serait temps de voir si l'on pourrait récupérer quelque chose pour l’année d’après et faire encore plus beau pour rivaliser avec le corseau de Calvisson. Sur les ceps jaunes et pourpres, les verjus avaient fini par mûrir. Les viticulteurs avaient terminé les vendanges, les caves étaient fermées (Le grappillage pouvait commencer).

Ce matin, il était bien parti avec eux mais au chemin Bas, il lui avait dit :

- Je retourne ; il y a des garçons qui campent à la Figuière. On a décidé de décasquiller quelques corneilles. Un collègue de mon âge va m’apprendre à faire des paniers. Je t’en ferai un joli ! Ne t’en fais pas, les parents seront trop occupés pour s’apercevoir de mon absence.

- Ne dis rien ! Jure « croix de bois croix de fer, si je mens je vais en enfer » crache !

C’est la petite Marie qui était allée demander leur aide. La rue était longue, peu éclairée. Elle courut jusqu’à la brigade où les gendarmes l’écoutèrent avec un grand étonnement.

Ne t’en fais pas gallinette, on va te le retrouver ton frère !

Ils n’étaient sûrs de rien. Il fallait faire vite et être discrets ; n’y avait-il pas des Gitans à la sortie d’Anduze, sur la route de Saint Jean du Gard ? D’où venaient-ils ? On disait que c’était des voleurs de poules et d’enfants. Peut-être avaient-ils pris NUMA ? Il ne fallait pas perdre de temps.

En traversant Anduze, ils interrogèrent des gens : Avez-vous vu un jeune garçon ?

Nous le recherchons aussi ! Mais dites Messieurs les gendarmes, il faudrait faire un tour du côté du Portail du Pas ! Depuis quelques jours il y a un campement de romanichels ; nous sommes sûrs qu’ils sont capables de l’avoir séquestré ; ces gens-là n’ont pas bonne réputation.

- Allez-y vite ! Pour nous c’est trop dangereux. Vous, vous êtes armés.

- Nous y allons de ce pas mais continuez de chercher.

Arrivés à la Figuière, ils trouvent le lieu bien désert, un chien qui aboie en leur montrant les dents, des poules, un cheval qui broute quelques rares brins d’herbe et au milieu de tout cela, une vieille femme assise surveillant un chaudron où cuit doucement la soupe.

Un frisson parcourt leur corps. Qu’y a-t-il dans cette soupe ?

- C’est bien pour cela qu’ils y sont certainement ; les enfants font souvent ce qui est interdit !

- Mais ça change tout, vous avez raison, il faut aller chercher du renfort, des lampes des bougies vite, vite !

- Quel bonheur ! Notre chèvre va permettre de retrouver les enfants.

Toute la population d’Anduze plus les romanichels et les gendarmes se rassemblent avec des bougies, des lampes de mineur. Ils prennent tous la direction du tunnel par le petit sentier et les escaliers qui se trouvent juste après l’usine à gaz et qui mènent jusqu’à la voie du chemin de fer.

Quelques hésitations avant de pénétrer, les plus courageux devant, les moins derrière, les poltrons rebroussant chemin.

- Hou hou ! Vous êtes là ?

- Hou hou les enfants ?

- Il me semble que j’entends du bruit !

- Silence !

- NUMA, RAFAEL, TESTARASSE. Répondez !

- Courage, avançons ! Nous allons bien les trouver.

Les parents sont effondrés, ils avaient bien cru qu’ils allaient retrouver leurs petits.

L’adjudant prend la parole :

- Il est tard rentrez chez vous ; nous reprendrons les recherches demain à la première heure !

Mesdemoiselles ! Allez coucher votre chèvre, nous avons perdu un temps précieux à cause de vous.

Tout le monde se sépare, chacun rentre dans ses foyers bien inquiets.

Les parents de NUMA et de RAFAEL discutent de leurs petits ; ils se rendent compte qu’ils sont pareils, que rien ne les différencie. Ils sont liés par le même chagrin.

Ils se séparent en se promettant de se retrouver dès l’aube.

À la gendarmerie l’adjudant réfléchit. La brigade est petite, elle n’a pas assez d’hommes ; il faut qu’il en réfère à sa hiérarchie. Il fait les cent pas, puis se décide à téléphoner à son colonel.

- Allo ! Brigade d’Anduze ! Ici l’adjudant LECOQ ! Passez- moi le Colonel !

- Vous avez vu l’heure ?

- L’heure est grave ! Je vous prie de me passer le Colonel au plus vite !

- Attendez ! Je vais essayer de le joindre !

- C’est ça mais faites vite car ça ne peut pas attendre !

- Allo ! J’espère que vous avez une bonne raison de me réveiller !

- Mes respects mon Colonel ! Si je vous réveille, je vous prie de m’excuser, mais l’heure est grave ; Anduze vit des moments très difficiles : deux enfants ont disparu !

- Disparu ! Comment ça ? Qu’attendez-vous pour les retrouver ?

- C’est que mon Colonel, nous les recherchons depuis des heures en vain !

- Silence ! Je vais dépêcher quelques hommes des brigades d’Alès et Saint Jean Du Gard.

- Si cela n’est pas assez, nous aviserons.

- Nous allons lancer l’opération cocorico.

- Lancez ce que vous voulez mais tâchez de les retrouver au plus vite.

- Mes respects mon Colonel !

Après avoir bu une tisane de tilleul préparée par sa femme, l’adjudant put se reposer quelques petites heures.

Nos deux gamins dans tout ça, où étaient-ils ? La nuit était noire et froide, quel danger planait sur eux ? Étaient-ils encore en vie ? On commençait à en douter.

Dans les maisons les lampes étaient restées allumées, tous veillaient en échafaudant d’hypothétiques scénarios plus catastrophiques les uns que les autres. Nos deux loupiots après s’être lassés d’envoyer des pierres aux corneilles avaient décidé non pas comme prévu de faire des paniers (ils auraient bien le temps pour cela, l’inaction leur avait donné le temps de réfléchir) mais d’un commun accord ils avaient opté pour la traversée d’Anduze par le tunnel. Munis d’allumettes, de bougies et de pommes ils étaient partis gaiement à l’assaut de cette gueule noire.

Très vite, ils avaient été à cours de lumière car les courants d’air éteignaient les bougies et ils avaient vite manqué d’allumettes. Ils avaient eu une peur bleue dans ces ténèbres où le silence faisait parfois place à des bruits bizarres. Puis, il y avait eu ces drôles de lumières qui, perçant cette épaisse noirceur, les avaient tétanisé. Ils avaient cru mourir ; imaginez des yeux braqués sur eux comme des flèches.

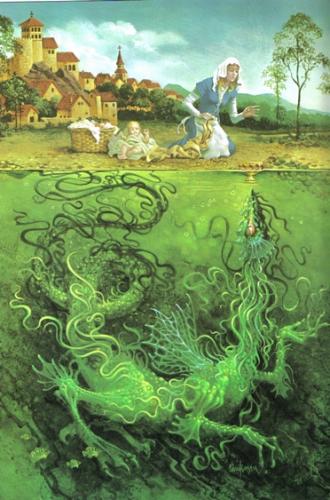

Rafael poussant un cri d’effroi : c’est la bête du Gévaudan !

Numa tremblant de tous ses membres : Non, c’est la Roumèque qui vient nous chercher. On a désobéi, elle vient nous punir ! Maman !

- N’aie pas peur, la Roumèque est moins méchante que le loup.

Ces histoires de bête du Gévaudan et de Roumèque étaient racontées aux veillées dans beaucoup de familles. Elles permettaient, par la peur qu’elles engendraient, de faire obéir les enfants tout en donnant bonne conscience aux parents.

Ils avaient fui à toutes jambes trébuchant à chaque pas sur les traverses et les cailloux. Ils avaient fini épuisés par se retrouver à la gare où un train chargé de minerai leur avait servi d’asile. Ils avaient tout connu : la peur, la faim, le froid. La fatigue aidant, ils s’étaient endormis blottis l’un contre l’autre.

Au petit matin, un bruit de moteur les avait réveillés. À cet instant précis, une grosse voix tout près avait tonné et une main avait soulevé la bâche. La peur leur avait coupé le souffle, leurs membres étaient comme de la guimauve. Une lampe était braquée sur eux.

- Que faites-vous ici à cette heure ? Pas de réponse, ils avaient perdu la voix.

- Répondez ! Vous ne seriez pas les deux gamins que tout Anduze recherche ?

- Oui ne nous faites pas de mal !

- Vous méritez mon pied aux fesses, vous pouvez vous vanter d’avoir semé la pagaille ! tous les Anduziens sont rassemblés devant la Mairie avec plusieurs brigades de gendarmerie. Ils vont se partager et battre la campagne dans tous les sens.

- Descendez en vitesse et montez dans la camionnette ! À cause de vous je vais être en retard à mon travail, le train doit partir dans 30 minutes et je n’ai pas fini de décharger le minerai !

- Si je n’étais pas arrivé à temps, vous seriez partis Dieu sait où et dans quelle condition !

- Oh ! Je sais trop bien, moi, où on vous aurait retrouvé. Je vais vous le dire petits malheureux, vous seriez partis avec ce minerai pour Viviez en Aveyron. Là, je ne veux pas penser à ce qui aurait pu se passer. Ou plutôt j’en ai froid dans le dos. Sachez les enfants qu’arrivés à destination, les wagons sont basculés et vous seriez partis avec tout le chargement ; vous auriez été broyés, vos pauvres parents ne vous auraient plus jamais revus. Vous méritez une bonne correction. J’espère que vous allez être punis et que ça vous servira de leçon.

- Pressons !

- J’ai peur ! Ce n’est pas notre faute ; bien sûr on a fait une grosse bêtise, en allant dans le tunnel. D’accord c’est interdit. Mais c’est la faute à la Roumèque qui nous a fait peur. Vous savez bien qu’elle vient chercher les enfants qui ne sont pas sages pour les emmener au fond du puits. Si nous avions eu assez d’allumettes, nous aurions traversé le tunnel sans problème. Nous serions rentrés à l’heure et personne ne se serait aperçu de notre retard.

Notre chauffeur rit sous cape, il pense que ces deux-là vont être obéissants un bon bout de temps.

- Allez oust, montez et plus un mot !

Arrivé à l’allée, monsieur ROUX stoppe le départ des gendarmes et des volontaires. Il annonce :

- J’ai ce que vous cherchez dans la camionnette, soyez indulgents avec eux, je crois qu’ils ne recommenceront pas de sitôt. Ils ont eu une bonne trouille.

Les parents fous de joie se précipitent vers la camionnette et sortent leurs enfants qui s’attendent aux pires remontrances. Les parents trop heureux de retrouver leurs rejetons les serrent sur leur cœur. Ils les embrassent si fort qu’une fois de plus ceux-ci croient mourir mais là, c’est de joie et de bonheur.

Tous les Anduziens sont contents du dénouement de l’histoire sauf peut-être l’adjudant LECOQ qui avait réveillé le Colonel et fait mobiliser plusieurs gendarmes. Pour sûr, il allait se faire remonter les bretelles ; enfin ce n’était pas grave puisque les deux petits étaient sains et saufs.

NUMA et RAFA allaient rentrer contents chez eux où un grand bol de lait chaud et de belles tartines les réconforteraient. Ils dormirent toute la journée et même toute la nuit suivante.

La petite Marie qui avait eu si peur de ne plus revoir son frère reprit des couleurs. Elle s’est empressée d’aller trouver le garde, qui avec joie, avait fait le tour d’Anduze avec son clairon :

- « Avis à la population, les deux loupiots sont de retour ! Arrêtez les recherches, qu’on se le dise ! »

Pour remercier tous les Anduziens sans oublier les gendarmes, les gitans donnèrent un grand spectacle de flamenco et de chants accompagnés à la guitare. Il y avait même un ours qui jouait du tambourin. Je les rencontre de temps en temps.

- N°2) Autre version : Extrait des Contes Cévenols (Vol.1) :

Au mas de la Roubine vivait alors une fillette de huit ans, entre ses parents, ses grands frères et sa Mamé, vieille dame de quatre-vingts ans. La fillette s'appelait Alphonsine. On lui disait "Phonsine". La Mamé Joséphine l'appelait Phonsinette...

"Èro lou curo-nis de la nisado !"

C'était une magnifique petite fille, avec des cheveux châtains et de grands yeux noirs, toujours remplis d'étonnement et de rêve. La Phonsine avait des yeux toujours écarquillés comme si elle découvrait le monde sans arrêt ! Elle adorait jouer à se raconter des histoires, car elle n'avait personne avec qui s'amuser toute la journée : ses frères, déjà grands garçons, partaient travailler. Son père aussi. La mère avait son ménage. Il n'y avait que la Mamé de disponible.

Heureusement, la Mamé Joséphine était un puits d'histoires. Elle était bavarde et inépuisable ! La Phonsine adorait l'écouter. Il y avait d'abord toutes les histoires de la jeunesse de la Mamé, qu'elle racontait en les enjolivant, en les arrangeant un peu, pour la petite fille... Mais il y avait surtout les contes de fées que la petite fille prisait par dessus tout, et qui la tenait, des heures entières, dans le giron de la Mamé, perdue dans des contes de sorcières, de gnomes et de farfadets, les yeux grands ouverts sur le vague de son imagination.

Un jour où la Phonsine avait fait une bêtise vénielle, peccadille d'enfant, sa mère avait grondé en disant : "Si tu n'es pas sage, je vais appeler la Roumèque !"

La fillette s'était précipitée sur la vieille Joséphine pour se faire expliquer qu'est-ce c'était que cette Roumèque, dont elle ne lui avait jamais parlé encore.

La Mamé avait joint ses vieilles mains, ridées comme la peau des pommes cuites : "La Roumèque ?? Oh !... Euh ! Eh bé ! La Roumèque ! C'est difficile à dire.

Tantôt c'est une vieille femme voûtée et ridée, comme moi... Mais en plus jolie et plus agile. C'est une espèce de fée qui emporte les enfants polissons."

La Phonsine avait demandé : "- Elle les emporte ? Pour quoi faire ?"

Mais, au lieu de répondre, la Mamé s'était perdue dans ses explications : "Quelquefois, elle se change en autre chose. Elle change de forme pour ne pas se faire reconnaître."

La petite ouvrait des yeux grands écarquillés pour essayer d'imaginer cette extraordinaire Roumèque.

"Quelquefois, poursuivait la vieille Joséphine, elle ressemble à une sorcière sans dents, ou alors au contraire, avec d'énormes dents qui lui sortent de la bouche, comme les défenses des sangliers. Quelquefois elle se change en écheveau de laine, une vieille pelote raide et bourrue comme une brosse de chiendent... Mon grand-père m'a raconté, il y a bien longtemps, ma drouleto, qu'un jour il avait ramassé sur le chemin un paquet de vieille laine ébouriffée, légère comme une plume et rêche comme du crin. Il avait mis cet étrange colis sous son bras, en pensant "qu'acò pòu servi à quaucun, belèu" Mais, au fur et à mesure qu'il avançait, le paquet de laine s'était fait de plus en plus lourd sous son bras, lourd... comme du plomb. Tant et si bien qu'il a dû le déposer sur le sol, pour reprendre son souffle. Et là ! Alors ! Zfffft !! le paquet de laine est parti en courant sur de petites pattes, et en riant aux éclats. Mon papé a entendu cette phrase au milieu des éclats de rire : Tan bé, me siéu fa pourta uno pauseto !

C'était la Roumèque qui venait de lui jouer un tour à sa façon."

La Phonsine buvait les paroles de la Mamé.

"Où elle habite, la Roumèque, Mamé Joséphine ?"

"- Près des gourgues des ruisseaux, ma nène, loin dans la montagne, dans les ruines des bergeries et des mas abandonnés. Elle sort doucement sur la fin de l'après-midi, quand le soir va tomber.

"- Tu l'as vue, toi, Mamé ?"

La vieille riait doucement : "Bien sûr, ma Phonsine, il y a longtemps, quand ère pequeleto !!"

"- Alors je pourrai peut-être la voir, moi aussi", avait déclaré la gamine pleine d'espoir.

La figure de la Mamé s'était renfrognée : "Sabe pa, ma drouleto. Aro, i'a de tèms que degun l'a visto".

Mais la Phonsine ne l'entendait plus, perdue dans un immense espoir d'enfant : celui de voir enfin la merveilleuse Roumèque.

À compter de ce jour mémorable, la Petite se mit à fouiner partout. On la trouvait dans les endroits les plus inattendus, dans les recoins des caves, de la clède, des remises et des greniers. On la trouvait embusquée à l'entrée des galeries des puits de la masade, guettant on ne savait quoi, des heures entières. Ses parents avaient constaté que la Phonsine disparaissait subitement une heure ou deux en fin d'après-midi.. Et impossible de lui faire avouer où elle se cachait jusqu'à la tombée de la nuit...

"E alor, de qu'as fa jusqu'aro ?"

"Rien, disait alors la fillette, le sourcil froncé et l'air occupé. Rien. Je cherche quelque chose..."

On ne pouvait rien en tirer de plus... Mais la mamé Joséphine riait sous cape, toute seule dans son fauteuil près du fourneau, et ses yeux se plissaient de contentement lorsqu'elle voyait partir la gamine, toute affairée, à travers le carreau de la cuisine. La Phonsinette s'était mis dans sa petite tête dure de cévenole qu'il lui fallait trouver à tout prix cette sacrée Roumèque.. La mamé l'avait vue, elle devait donc se trouver par là. Elle la verrait aussi, et peut-être, qui sait, elle pourrait lui parler, lui demander des choses intéressantes : à quoi ça pouvait bien servir d'être Roumèque et ainsi de suite.

La petite fille cherchait avec acharnement. Chaque fin d'après-midi, elle explorait méthodiquement les endroits les plus réputés pour être fréquentés par la Roumèque. Elle visita le lit du vallat presque jusqu'à la source. Elle insistait aux endroits bien fourrés, difficiles d'accès, là où les aulnes formaient des frondaisons touffues et des enchevêtrements inextricables de grosses racines, déterrées par les

crues, qui enfermaient dans leur étreinte, comme des serres de rapaces, les gros rochers granitiques de la rive. La Phonsine remontait le lit du vallat sans bruit, en faisant bien attention à toutes les caches, à tous les recoins, à tous les trous, en se penchant sur tous les gourgs profonds et ombreux où il lui arrivait de surprendre de grosses truites endormies au fond sur un lit de feuilles mortes. Elle restait de longues minutes, immobile, blottie contre un rocher, regardant avec attention si rien ne bougeait dans le clair-obscur du vallat et le long des berges où s'avançaient discrètement les ombres du soir. Elle surveillait aussi la vie minuscule du ruisseau : le lent cheminement des porte-bois au fond de l'eau, traînant derrière eux leur longue carcasse ligneuse, les arabesques des araignées d'eau patinant à toute allure à la surface cristalline des vasques, le ballet aérien des libellules à la robe d'émeraude, l'éclosion des éphémères, et le martin-pêcheur filant comme une flèche minuscule sous les frondaisons...

Puis elle changea de secteur de recherche. Elle s'en fut dans la montagne pour explorer les bergeries abandonnées, les granges effondrées, au risque de recevoir une des pierres branlantes de la toiture sur la tête. Elle avait pensé d'abord à ces vieilles constructions, mais rapidement, elle préféra les vieux mas abandonnés depuis des lustres, parce que mal commodes d'accès, trop loin au fond des serres, perdus dans la montagne. C'était, pour y accéder, une véritable expédition. Mais la Phonsine savait depuis longtemps se faufiler sous les cabasses, traverser les landes de genêts deux fois plus haut qu'elle, ramper sous les ronciers, enjamber les petites bruyères, patauger à mi-jambe dans les matelas de ces feuilles sèches que personne ne faisait plus brûler depuis longtemps. Elle avait découvert, au sortir d'un de ces fourrés inextricable, une bâtisse ancestrale où ne restaient plus debout que quelques pans de murs branlants, éventrés depuis longtemps par les ronces et les acacias épineux, mais dont les alentours cependant restaient curieusement dégagés, comme si quelqu'un s'en occupait régulièrement.

Il y avait en effet une prairie d'herbe rude mais bien verte qui ceinturait les ruines sur une cinquantaine de mètres de diamètre. Dans ce pré isolé du reste du serre par l'étendue désolée des bartas, on pouvait s'asseoir sur des pierres plates de schiste à lauzes, qui semblaient avoir été déposés là tout exprès. La Phonsine avait consciencieusement exploré la ruine. Depuis sa première visite, elle revenait régulièrement s'asseoir sur "sa" pierre pour se reposer et pour rêvasser. D'ailleurs on avait une très belle vue, car l'horizon était dégagé. La Phonsine n'apercevait pas son mas, pourtant proche à vol d'oiseau, car il était caché par un ressaut de la montagne. Par contre elle découvrait toute la vallée du ruisseau de la Bruche, jusque vers les têtes de sources, qui griffaient la montagne - au nord - de leurs quatre rainures profondes, ce qui donnait au serre une physionomie aisément reconnaissable.

Les mas s'égrenaient sur le versant Ouest du vallat à diverses altitudes, à des étages différents selon que les constructeurs avaient voulu profiter ou de la source, ou de l'ombrage, ou bien, au contraire, de l'ensoleillement. Chaque mas était encerclé de sa masade, reconnaissable aux ramures vert clair des châtaigniers, dans les derniers rayons vespéraux du soleil. Les "faïsses", régulièrement étagées sur le coteau abrupt du serre, dessinaient des alignements de terre ocre, lorsqu'elles étaient labourées, et verdâtre, lorsque le terrain était destiné à la pâture des troupeaux. Les "faïsses" du bas de la pente, près du ruisseau, étaient réservées aux cultures de légumes, car la proximité de l'eau courante autorisait, sans peine, de nombreux arrosages. Et la petite restait là, écoutant et regardant, surveillant et espérant, jusqu'à ce que le soleil, dans une auréole rougeoyante, disparaisse derrière la crête d'en face, déchiré par les rideaux de pins, dont la silhouette fantomatique se profilait en ombre chinoise longtemps après la disparition de l'astre.

Lorsqu'elle rentrait au mas, la Phonsine devait subir les remontrances de ses parents, mais elle bénéficiait par contre du soutien de ses frères, convaincus que ces escapades lui étaient bénéfiques. Et la Mamé Joséphine se rencoignait sur son fauteuil en lui demandant : "Cerquès encaro, ma Nèno ?"

D'un ton encourageant, mais où perçait parfois une ironie légère.

Mais la petite ne renonçait pas facilement et ce manège dura tout un été...

Cependant, les parents de la fillette s'inquiétaient tout de même un peu. À force de poser des questions, ils arrivèrent à lui faire dire où elle se rendait pendant toutes ces soirées, et jusqu'à la tombée du jour. La Phonsine, en rechignant, consentit enfin à avouer qu'elle se rendait tous les soirs, pour se reposer, dans le pré du vieux mas effondré, perdu au milieu des "bartas" de la montagne.

"Ah ! Oui, dit le père, après un instant de réflexion. Bien sûr ! Tu sais bien, Mamé ? C'est l'ancien mas des Majouffes. Il n'y a plus rien qui tient debout là-dedans, mais la clairière est restée propre. C'est un miracle !

- Oï, Oï, déclara la vieille, toute pensive. Sabe bèn mounte es. Es pa liuen... mai pèr i'ana !

- En tous cas, dit la mère en se retournant vers la petite, ce n'est pas trop dangereux, comme tes gourgs et tes vallats. Je préfère te voir aller par là, plutôt. Fais seulement attention à ne pas déchirer tes vêtements.

- Laissez la faire, mère, dirent à leur tour les garçons, elle ne risque rien du tout. On connaît, là-bas. Il n'y a que des merles et des ronces. Laissez-la en paix."

L'affaire devait en rester là et la Phonsine put reprendre sa quête sans autre interrogatoire.

Au début de l'automne, les recherches de la Phonsine demeuraient vaines... La fillette désespérait de pouvoir rencontrer jamais la fameuse Roumèque. La mauvaise saison allait venir, et elle ne pourrait plus sortir lorsque les journées allaient se raccourcir, et le froid mordre. Après avoir battu les fourrés, les caches, les sentiers et les vallats, la petite montait se reposer sur sa chaise de lauze plate au mas des Majouffes. Elle y attendait la tombée du jour en regardant les "répéténades" qui voletaient autour des ruines dans leur chasse aux derniers insectes de l'été finissant.

Un soir que la Phonsine était perdue dans une rêverie morose, il lui sembla entendre prononcer son nom. C'était un appel étouffé qui lui paraissait provenir des ruines : "...sine !....sine !"

La petite prêta l'oreille en se demandant si elle ne rêvait pas...

Mais non. C'était bien son nom que l'on appelait ainsi, à voix basse, vers le vieux mur en ruine. L'appel se faisait plus net : "Phonsine ! Phonsine !"

La fillette se précipita vers le pan de mur écroulé qui ne tenait que par quelques pierres : "Phonsine ! Tu m'entends ?"

"- Je t'entends, dit la petite en s'avançant sans une hésitation. Qu'est-ce que tu me veux ? Et d'abord, où es-tu ?"

"Tu m'entends, ma Phonsinette, dit la voix ? C'est bien. Mais est-ce que tu me vois ?"

Il y avait dans le ton comme une anxiété mal dissimulée. La Phonsine écarquillait ses grands yeux noirs sur le grand trou d'ombre qui béait derrière le vieux pan de mur. Il lui semblait discerner une buée légère qui prenait lentement de la consistance, et qui ressemblait un peu à cette vapeur qui s'exhale d'un sol surchauffé par le soleil lorsque tombent les premières gouttes d'une pluie d'orage.

"Est-ce que tu me vois, ma Phonsinette ?...

Il y a si longtemps, si longtemps que je t'appelle en vain... Il y a si longtemps que je ne comptais plus que tu m'entendes un jour…"

"- Je te vois... un peu ! déclara la petite. Mais d'abord qui es-tu ?"

"Eh bien ! Fillette ! Je croyais que tu me cherchais depuis bientôt trois mois", répondit la voix, un peu ironique. "Je suis… ce que vous appelez… la Roumèque ! Et, à ces mots, la vapeur se condensa, la buée prit forme. La Phonsine, stupéfaite, vit se détacher du pan de mur ruiné une Grand-Mère toute de blanc vêtue, avec de longs cheveux blancs, des yeux d'un bleu étrangement fané dans un visage plissoté par des milliers de rides fines comme des fils de soie. Elle était chaussée de sandales blanches et elle marchait sans que les brins d'herbe ne bougent sous ses pas. Dans ses mains, elle tenait un écheveau de longue laine rêche, ébouriffée et grise, qui lui descendait jusqu'aux genoux.

La Phonsine regardait cette apparition de tous ses yeux.

"Je suis la Roumèque, répéta la Grand-Mère Blanche, en souriant d'un air très doux devant la surprise de la petite fille, et il y a trois mois que je t'appelle sans trêve parce que je sais que tu me cherches... et ne m'entend pas qui veut. Mais toi, c'est tout ce que tu as à me dire ?" La pauvre gamine n'en croyait pas ses yeux. Elle en avait le souffle coupé.

"Es pas trop lèu !" balbutia-t-elle. Ce fut tout ce qu'elle put trouver à dire. La Roumèque s'assit sur une dalle de lauze tout en la regardant, et les yeux bleus de la vieille dame étaient remplis de sympathie. Elle ne lâchait pas son écheveau de laine.

"On ne me trouve pas comme ça, dit-elle. Il y faut de la persévérance ! Tu me vois vraiment ! C'est extraordinaire ! Il y a si longtemps que cela n'est pas arrivé "

Et elle avait l'air toute triste en disant cela.

"Que me veux-tu, Phonsine ?"

La petite s'était assise aussi. Elle ne se sentait pas inquiète. Tout au contraire. La Vieille Dame Blanche dégageait autour d'elle un calme et un apaisement extraordinaire. Elle apparaissait irréelle, impalpable et, en même temps reposante comme la vue des montagnes.

"D'abord, demanda la fillette, quand elle eut un peu rassemblé ses idées, on m'a dit que tu emportais les enfants polissons. Pour quoi faire ?"

La Roumèque eut un rire léger, puis elle soupira : "Cela, c'est une vieille histoire. C'est ce que disent les parents lorsqu'ils veulent que leurs enfants soient sages, mais ça ne tient pas debout. Je n'ai jamais emporté d'enfant et si quelquefois je me suis amusée avec des enfants, c'est seulement lorsqu'ils me demandent, comme toi, maintenant. Tu me crois, ma Phonsinette ?"

La Roumèque souriait et la Phonsine sourit, soulagée. Elle le pensait bien, aussi, que cette sacrée Roumèque devait faire une excellente Grand-Mère !!

Elle prépara dans sa tête une nouvelle question : "Quel âge as-tu, Grand-Mère Roumèque ?"

"Âge ? dit la Vieille Dame Blanche, âge ...? Qu'est-ce que ça signifie, âge ? Si tu veux dire que je suis vieille, tu as raison, je le suis. J'ai au moins le même âge que ce serre, que ces arbres, que ces mas et cette eau qui coule là-bas dans le vallat. Mais est-ce que ces choses ont un âge ? Est-ce que j'ai un âge, moi ? Je ne sais pas.

Mais toi, tu as de bien graves questions pour ton âge à toi, ma fillette.

"Tu sais, j'ai toujours été comme je suis. J'ai été vieille et toujours à la mode. Maintenant je ne suis pas plus âgée, mais je suis dépassée. C'est peut-être cela, la vieillesse. C'est sûrement cela. Parce que, la vieillesse, cela vient surtout des autres, quand personne ne vous comprend plus..."

Le ton de la voix était résigné et la Roumèque paraissait s'adresser aux montagnes. La fillette regardait, étonnée, cette étrange compagne qui tenait de si étranges discours... des discours que seule la Roumèque pouvait comprendre, peut-être.

"Mais, vois-tu, fillette, comme le soir vient vite ? Regarde comme les ombres s'allongent sur la montagne. Il te faut rentrer au mas, sinon tes parents auront du souci... Va vite maintenant, et reviens demain... je t'attendrai..."

La Roumèque regagnait son pan de mur. Elle paraissait se diluer dans l'air et les broussailles. La Phonsine se persuada qu'elle n'avait pas rêvé...

TRADUCTIONS :

C'était la petite dernière de la nichée !

Que ça peut servir à quelque chose peut-être !

Aussi bien je me suis fait porter un peu !

Quand j'étais petite !

Je ne sais pas ma petite. Maintenant il y a longtemps que personne ne l'a vue.

Et alors ? Qu'as-tu fait jusqu'à présent ?

Tu cherches encore, ma chérie ?

Oui, oui ! Je sais bien où c'est ! Ce n'est pas loin, mais pour y aller... !

Ce n'est pas rop tôt !

|

L'agnèu negre

/ L'agneau noir

L'agnèu negre

/ L'agneau noir  L’Alicorne d'Avignon (84)

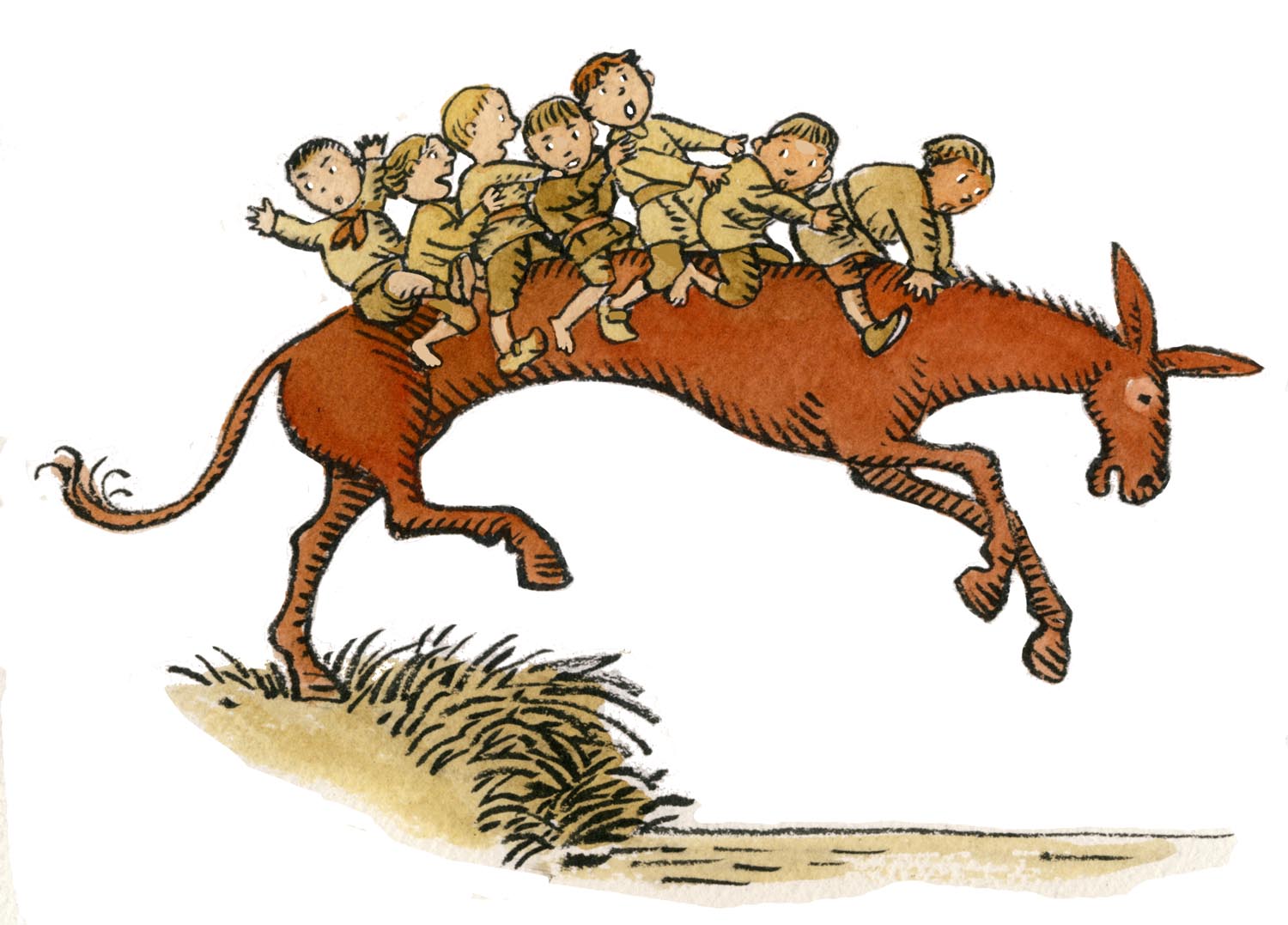

L’Alicorne d'Avignon (84) L’Ase de Gonfaron / L'âne qui vole (83)

L’Ase de Gonfaron / L'âne qui vole (83) Lou Babau de Nîmes (30)

Lou Babau de Nîmes (30) La Baragougno / La Baragònha de Nîmes (30)

La Baragougno / La Baragònha de Nîmes (30)  Lou Basilic / Le Basilic

Lou Basilic / Le Basilic La Bête de Pignans (83)

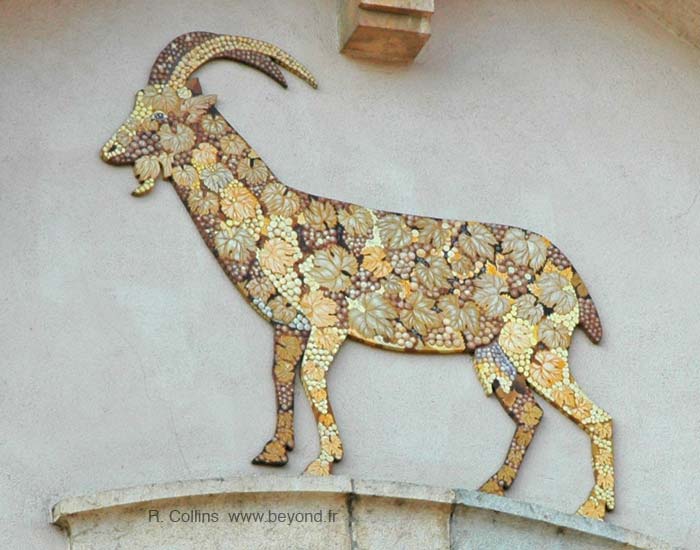

La Bête de Pignans (83) La Cabro d’or / La Chèvre d'or

La Cabro d’or / La Chèvre d'or Lou Carafòli

/ Lo Carafòli de Nîmes (30)

Lou Carafòli

/ Lo Carafòli de Nîmes (30) Lou chin de Cambaud que trèvo li cadarau d’Avignoun o de Malausseno / Le chien aux cadavres d'Avignon ou à Malaucène (84)

Lou chin de Cambaud que trèvo li cadarau d’Avignoun o de Malausseno / Le chien aux cadavres d'Avignon ou à Malaucène (84) Lou Coulobre / La couleuvre géante (84)

Lou Coulobre / La couleuvre géante (84) Lou Dra / Le Drac (13 et 84)

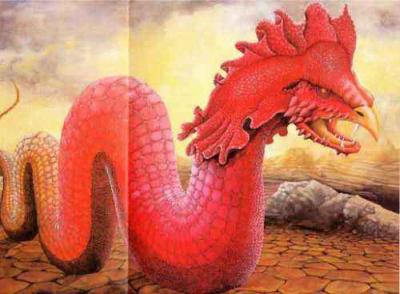

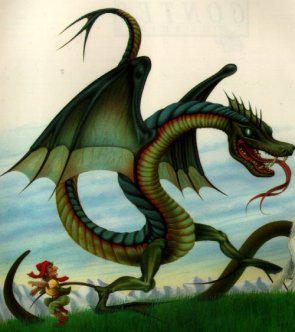

Lou Dra / Le Drac (13 et 84) Lou dragoun de l'Apoucalùssi / Le dragon rouge de l'Apocalypse

Lou dragoun de l'Apoucalùssi / Le dragon rouge de l'Apocalypse Lou Drapet / Le Drapé (13)

Lou Drapet / Le Drapé (13) Lou Garagaï / Le roi des gouffres (13)

Lou Garagaï / Le roi des gouffres (13) La Garamaudo / La bête noire

La Garamaudo / La bête noire Li lavandiero de niue / Les lavandières de nuit

Li lavandiero de niue / Les lavandières de nuit Lou Leviatan / Le Léviathan

Lou Leviatan / Le Léviathan Lou lioun d'Arle / Le lion d'Arles (13) OU Lou lioun dóu Mount Gaussié / Le lion du Mont Gaussier (13)

Lou lioun d'Arle / Le lion d'Arles (13) OU Lou lioun dóu Mount Gaussié / Le lion du Mont Gaussier (13)  Lou Lougarou / Le loup-garou (04)

Lou Lougarou / Le loup-garou (04) Li tres masco / Les trois sorcières

Li tres masco / Les trois sorcières La Mandragoulo / La mandragore (plante et dragon) (84)

La Mandragoulo / La mandragore (plante et dragon) (84) Lou Matagot (o cafèr o cat nègre) / Le chat d'argent (ou chat noir)

Lou Matagot (o cafèr o cat nègre) / Le chat d'argent (ou chat noir) Lou Mistouflon / Le Mistouflon de Lourmarin (84)

Lou Mistouflon / Le Mistouflon de Lourmarin (84) Lou Papogai / Le papegay (09)

Lou Papogai / Le papegay (09) Le Phacomochère d'Espigoule (83)

Le Phacomochère d'Espigoule (83) Le Poulpe Bleu (13)

Le Poulpe Bleu (13) La Racamiaulo / La Racamiaula de Nîmes (30)

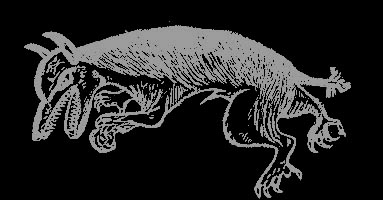

La Racamiaulo / La Racamiaula de Nîmes (30) La Roumeco / La Romeca / La Romèque de Nîmes (30)

La Roumeco / La Romeca / La Romèque de Nîmes (30) Lou Senglié / Le Sanglier de Varages (83)

Lou Senglié / Le Sanglier de Varages (83) Lou Sèrp dis estello / Le Serpent des étoiles de La Garde (83)

Lou Sèrp dis estello / Le Serpent des étoiles de La Garde (83)  La Tarasco / La tarasque (13)

La Tarasco / La tarasque (13) La Tiranega (30)

La Tiranega (30) Tudorella / L'élégante des calanques (13)

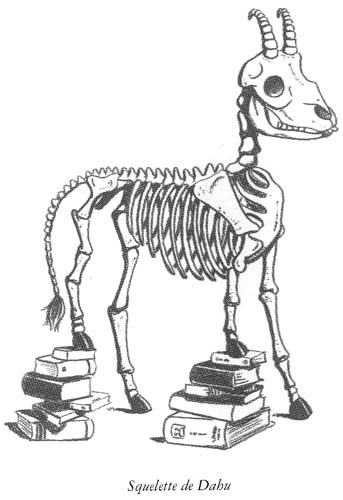

Tudorella / L'élégante des calanques (13) Lou Dau / Le dahu du Ventoux (84)

Lou Dau / Le dahu du Ventoux (84) Jan de l'ourse / Jean l'ours

Jan de l'ourse / Jean l'ours Lou Locnèssi / Nessy (84)

Lou Locnèssi / Nessy (84) Mita de Gau / Moitié de poulet

Mita de Gau / Moitié de poulet  Lou Tòfi (84)

Lou Tòfi (84) Lou volo-biòu / Le boeuf volant de St Ambroix (30)

Lou volo-biòu / Le boeuf volant de St Ambroix (30) Les Grotesques

Les Grotesques La Bèstio dóu Vacarés / La bête du Vaccarès

La Bèstio dóu Vacarés / La bête du Vaccarès L’esperit fantastic / L'esprit fantastique

L’esperit fantastic / L'esprit fantastique